こんにちは、サウザンコミックス編集部です。

11月30日(月)にサウザンコミックス第2弾MK・サーウィック『テイキング・ターンズ HIV/エイズケア371病棟の物語』翻訳出版プロジェクトのクラウドファンディングが始まって、早いものでもう10日が経過しました。さっそくご支援いただいた皆さん、どうもありがとうございます。2020年2月末までまだまだ先は長いですが、プロジェクトが無事成立して、皆さんのお手元に日本語版をお届けできるよう頑張ります!

さて、去る12月3日(木)にTOKYO AIDS WEEKSの一環で「マンガはエイズをどう描いてきたか?―『テイキング・ターンズ HIV/エイズケア371病棟の物語』を中心に」というイベントが行われました。

イベントは2部構成で、第1部では『テイキング・ターンズ』翻訳プロジェクト発起人の中垣恒太郎さんとサウザンコミックス編集主幹の原が、HIV/エイズをテーマにしたマンガを概観し、第2部ではかつて日本のHIV/エイズケア病棟で勤務された経験を持つ織田幸子さん(元 国立病院機構大阪医療センター)、大野稔子さん(元 北海道大学病院)、島田恵さん(東京都立大学/元 国立国際医療研究センター)の3人が、当時の体験を語ってくれました。第2部の司会は当初、HIV/エイズの啓発・支援活動を行っている「ぷれいす東京」代表の生島嗣さんの予定でしたが、当日体調を崩されたため、急遽大阪医療センターの医療ソーシャルワーカー岡本学さんがピンチヒッターで登壇してくださいました。

ごく簡単に当日の様子をご報告したいと思います。

まずは第1部として、中垣さんと原で、マンガがエイズをどのように描いてきたのかお話しさせていただきました。

テイキング・ターンズ』翻訳プロジェクト発起人・中垣恒太郎さん

サウザンコミックス編集主幹・原正人

改めて振り返ってみると、日本にもHIV/エイズをテーマにしたマンガはかなりたくさんありまして、特に以下の3つの作品に焦点を当てて紹介しました。広岡球志『未知への挑戦 AIDS』(毎日新聞社、1987年)、原作:広河隆一、漫画:三枝義浩『AIDS 少年はなぜ死んだか』(講談社、1993年)、監修:山本利雄『まんがで読むエイズ』(善本社、1994年)。

今回取り上げた3作品

今回取り上げた3作品

出版された時期も大いに関係していると思いますが、これらのマンガの傾向として、①HIVに感染するかしないかがドラマの核にあり、HIVとともに生きるという視点はあまり見受けられない、②訴訟を通じて社会問題化した薬害エイズが大きなテーマになっている、③HIV/エイズに対する無知をいさめる教育的な内容を含む、④ゲイコミュニティのエイズ問題はほぼ描かれていない、ということが言えるかと思います。もっとも、全部の作品に目を通したわけではないので(ザッと調べただけでも、90年代にはこれ以外に7作品が出版されています)、これらの傾向とは異なる作品もあるかもしれませんし、ぜひ引き続き掘り下げていきたいと思います。

もちろん海外マンガもHIV/エイズのテーマにアプローチしています。原が自ら翻訳したフレデリック・ペータース『青い薬』(原正人訳、青土社、2013年)を中心にいくつか海外マンガを紹介したほか、中垣さんから『Strip AIDS U.S.A.』(Last Gasp, 1988)というアンソロジーや「Visual AIDS」(ニューヨークにある非営利アート団体)の取り組みについて紹介がありました。それらはいずれも日本のマンガとは異なった切り口でHIV/エイズを描いていて、非常に興味深いものです。

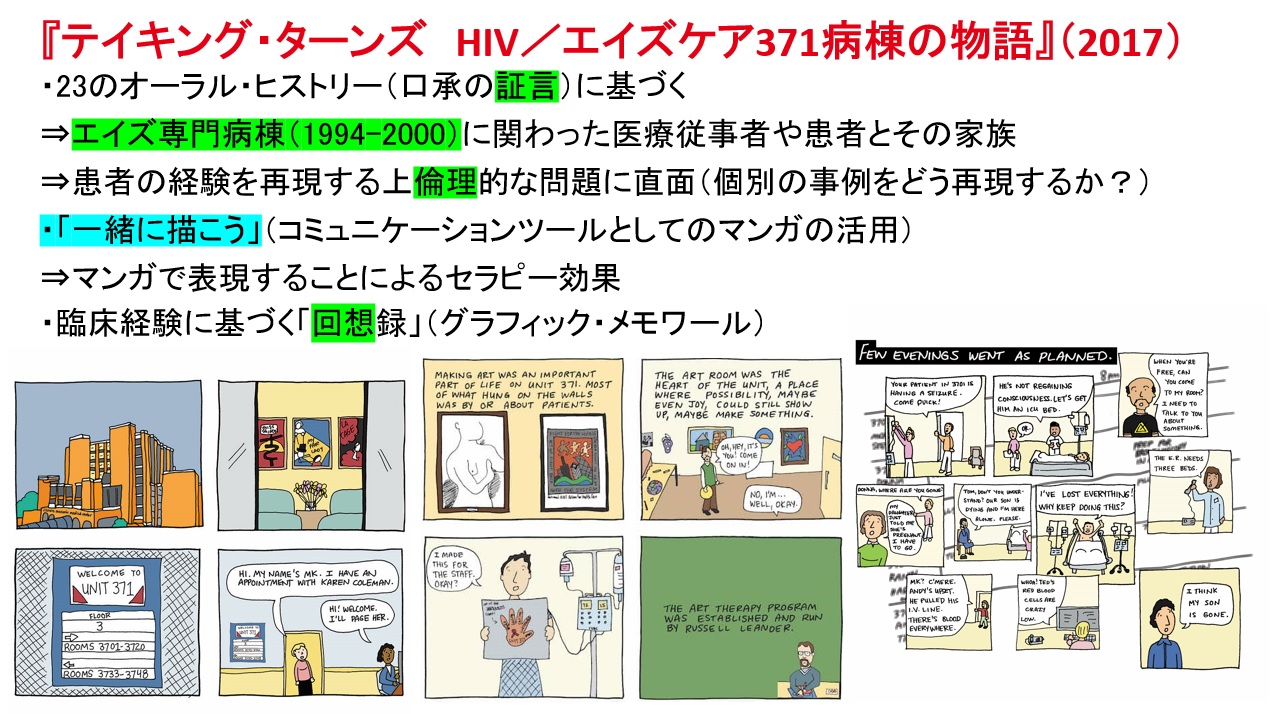

続いて中垣さんが『テイキング・ターンズ』の作者MK・サーウィックが中心人物として推進している「グラフィック・メディスン」という運動を説明してくださり(日本にも日本グラフィック・メディスン協会があり、中垣さんはその代表でもあります)、さらに、今現在クラウドファンディングを展開中のその『テイキング・ターンズ』について詳しく紹介してくれました。

当日発表したスライド。『テイキング・ターンズ』とは?

当日発表したスライド。『テイキング・ターンズ』とは?

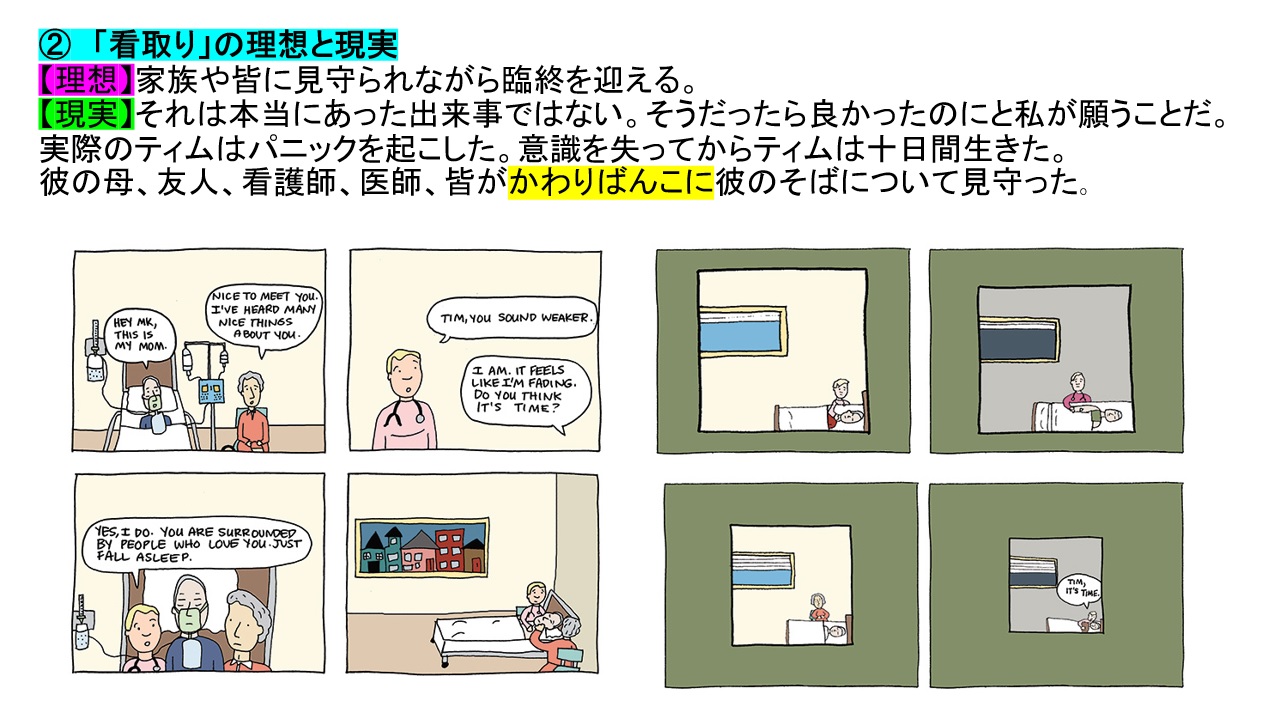

中垣さんが今回特に注目されたのは、①患者に「死とは何か?」という疑問を投げかけられる場面、②「看取り」の理想と現実を描いた場面、③患者が抱える家族との葛藤が垣間見える場面、④感染の恐怖と医療従事者としての失敗を描いた「針刺し事故」の場面、の4つの場面。HIV/エイズ病棟の看護師であれば避けて通ることができないこうした場面を紹介しつつ、第2部にバトンをつなぎました。

『テイキング・ターンズ』に描かれた「看取り」の理想と現実

『テイキング・ターンズ』に描かれた「看取り」の理想と現実

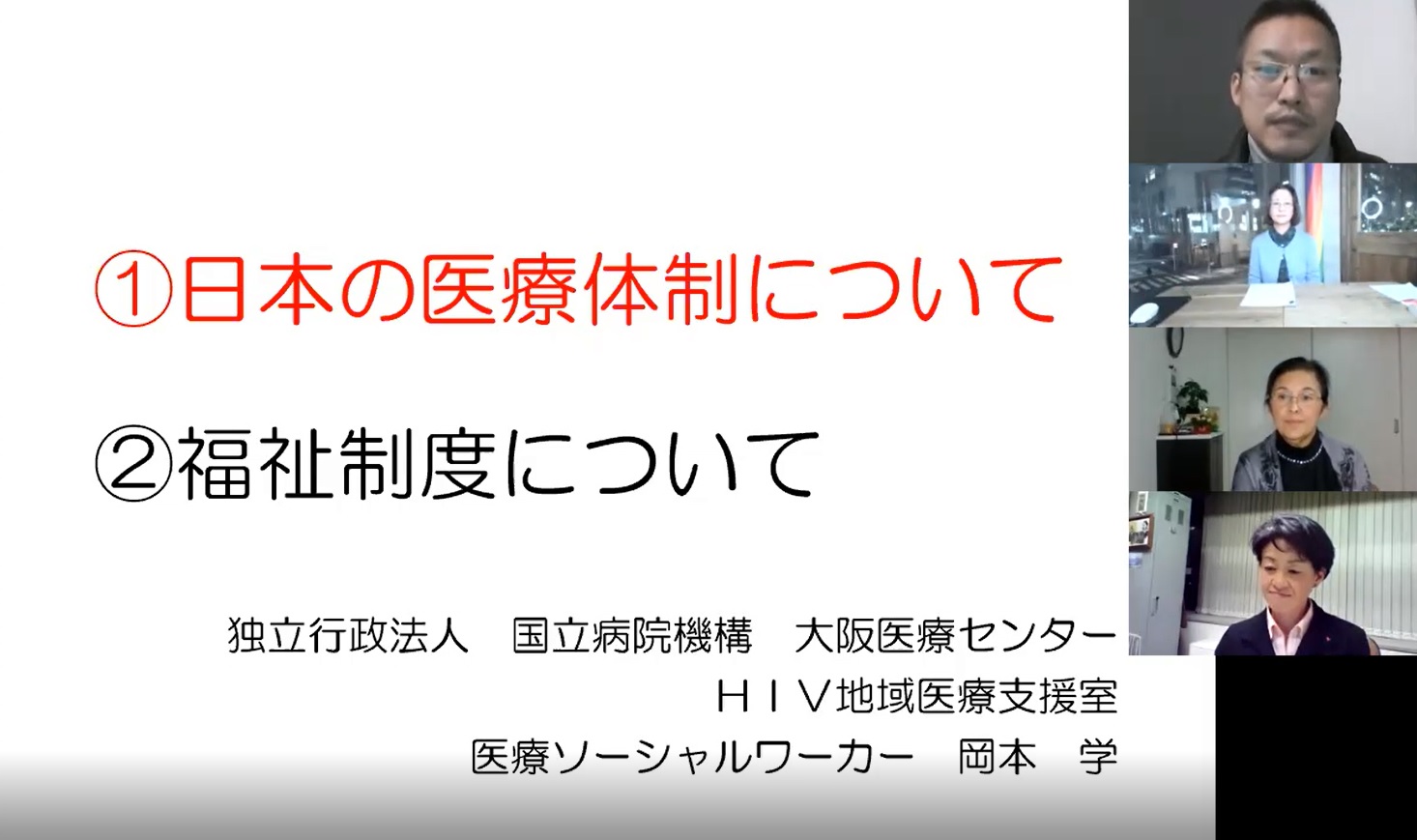

第2部ではまず、司会の大阪医療センターの医療ソーシャルワーカー岡本学さんが、自己紹介がてら、HIVの歴史をひもときつつ、日本のHIV診療体制と福祉制度について説明をしてくださいました。

岡本学さんによるプレゼンテーション

岡本学さんによるプレゼンテーション

続いて、織田さん、大野さん、島田さんが順番に、それぞれどのようなきっかけでHIV/エイズケアに関わることになったのか、今現在は何をされているのかご説明くださり、第1部、とりわけMK・サーウィックの『テイキング・ターンズ』に対する感想を語ってくださいました。

HIV/エイズケアに関わり始めたのは、織田さんが1994~95年、大野さんが1995年、島田さんが1999年とのこと。MK・サーウィックがHIV/エイズケアに関わっていたのが1994年から2000年なので、皆さん、だいたい同じ時期にお仕事をされていたことになります。一方で、アメリカと日本では状況が相当異なっていたこと、また、1996~97年あたりからHAART療法という多剤併用療法が確立していったこともあり、看護師として『テイキング・ターンズ』に描かれているのとよく似た経験はしているが、必ずしも同じ状況にあったというわけではなかったそうです。

島田さんは今現在大学で看護を教えていらっしゃるということで、『テイキング・ターンズ』という作品のシンプルな絵柄やゆったりとした雰囲気、フキダシ内の手書きのセリフなどに、読み手の想像を促す余白のようなものを感じておられ、教材として可能性があるのではないかと仰っていたのが印象的でした。

司会の岡本さん(左上)、大野さん(右上)、織田さん(左下)、島田さん(右下)

司会の岡本さん(左上)、大野さん(右上)、織田さん(左下)、島田さん(右下)

その後、患者が抱える家族との葛藤、看護師と患者の関係性、セクシャルマイノリティの患者に対して行ってきた配慮、HIV/エイズに関わることで学んだこと、これからHIV/エイズケアに関わる人に伝えたいことなど、さまざまなトピックについて、経験に基づいた貴重な議論が行われました。印象的だったのは、どなたも病気やセクシュアリティのいかんを問わず、ひとりの人として患者と向き合い、一方的なやりとりではなく、対話をしたいと強調されていたことです。

プロジェクトが成立して日本語版が無事出版されたあかつきには、ぜひ改めて皆さんの感想をうかがってみたいところです。『テイキング・ターンズ』は作者MK・サーウィックのグラフィック・メモワール(=マンガによる回想録)であり、作者の記憶を通じて、当時、彼女の近辺にいた人たちの記憶が呼び起こされ、それが本にまとめられたあと、さらに読者の記憶を呼び起こします。今回のイベントで行われたのはまさにそういうことだと思いますが、今回ご登壇いただい皆さんの体験をまとめるそれこそ日本版『テイキング・ターンズ』のような仕事が、いつか生まれるといいなと思いました。

質疑応答を挟み、最後に『テイキング・ターンズ』翻訳プロジェクトの発起人・中垣さんに第2部について感想をうかがいました。中垣さんによれば、『テイキング・ターンズ』の作者MK・サーウィックが中心になって推進しているグラフィック・メディスンは、いろいろな人たちを繋いでいく運動とのこと。今回、このようなイベントを行うことができたのが、まさにその実践のひとつと言えるのかもしれません。

サウザンコミックスは今回初めてTOKYO AIDS WEEKSに参加したわけですが、来年はぜひ『テイキング・ターンズ』の日本語版を携えて、改めて参加できたらと思います。プロジェクトの実現目指して頑張りますので、引き続きご支援・応援よろしくお願いいたします。